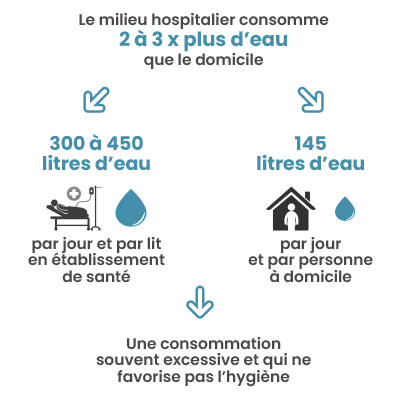

Dans les hôpitaux et cliniques, la consommation d’eau peut atteindre 300 à 450 litres par jour et par lit, contre environ 145 litres à domicile. Cette importante consommation est liée à de multiples besoins : hygiène des mains, stérilisation en bloc opératoire, toilette du patient qui prend plus de temps et nécessite parfois l'intervention du personnel soignant (douches), entretien des surfaces, buanderies et restauration.

Pourtant, malgré les idées reçues, consommer beaucoup d’eau dans ce contexte n’apporte pas forcément plus d’hygiène : un surplus d’eau peut en effet masquer des pratiques inefficaces et n'empêche pas une stagnation dans les canalisations. De quoi créer un terrain propice au développement de bactéries comme la légionellose, qui prolifère en seulement 72 heures.

Un paradoxe qui interroge : moins d’eau pour mieux lutter contre les infections

Pour limiter la contamination, des normes et pratiques imposent purges et vidanges dans de nombreux pays. À l’instar de l’Allemagne avec la norme Trinkwasser, qui exige de vider les points d’eau au-delà de 72 h de non-utilisation. Dans d’autres pays, les robinets sont tout simplement ouverts une fois par semaine pendant plusieurs minutes. Mais de façon générale, c’est le choc thermique à 70-80 °C qui est préconisé en cas de légionelles. Un dispositif coûteux en énergie et complexe à mettre en œuvre en fonction de l’état des réseaux. Autant d’actions menées sans cibler précisément les zones du réseau peu utilisées ou contaminées, générant une surconsommation de l’eau.

Dès lors, comment procéder pour répondre à la problématique bactériologique des établissements de santé sans gaspiller l’eau ?

Des solutions concrètes : quand l’innovation réduit la consommation

Dans la pratique, il faut comprendre que le besoin important en eau d’un établissement hospitalier est normal pour les raisons auparavant citées. Douches, lavabos, chasses d’eau : il est cependant possible aujourd’hui d’ajuster précisément la quantité d’eau en fonction des besoins, et donc d’empêcher qu’elle ne soit gaspillée tout en assurant une réelle sécurité sanitaire.

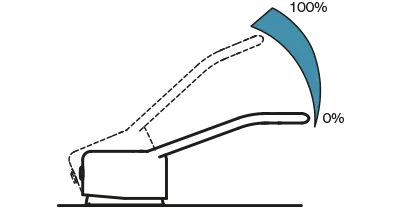

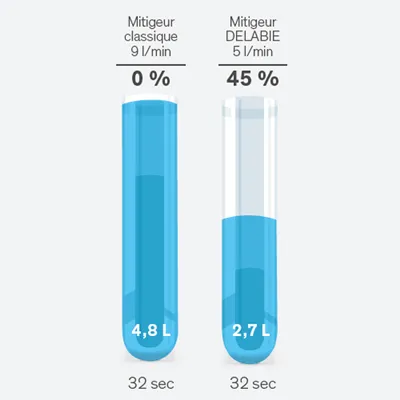

C’est la raison pour laquelle la NF M a revu à la baisse les débits des robinetteries de douche et de lavabo. Les mitigeurs de douche DELABIE, plafonnées à 9 l/min (réf. 2739), intègrent justement des régulateurs de débit, qui maintiennent une pression suffisante pour le lavage en empêchant l’excès d’eau. Une logique retrouvée avec les mitigeurs de lavabo DELABIE dont le débit est généralement régulé à 5 l/min (réf. 2721T).

De leur côté, les mitigeurs séquentiels ou thermostatiques (réf. H9600) mélangent l’eau chaude et l’eau froide à la demande, garantissent une température stable et réduisent ainsi la quantité d’eau gaspillée pendant l’ajustement de la chaleur. En plus d’améliorer le confort de l’utilisateur, ils abaissent également la consommation énergétique liée à la production d’eau chaude, tout en contribuant à limiter les proliférations bactériennes grâce à un débit optimisé.

Pour ce qui est du protocole de lavage des mains du personnel soignant, la robinetterie automatique est aujourd’hui la plus indiquée. Une solution murale telle que le robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC (réf. 20801T2 par exemple), détecte les mains à l’infrarouge. Elle ne s’ouvre que lorsque l’utilisateur s’approche, et se referme automatiquement lorsqu’il s’éloigne, évitant tout écoulement inutile.

Enfin, les chasses d’eau peuvent aussi être une vraie source de gaspillage et de prolifération bactérienne. D’une part, un mécanisme à réservoir présente un risque de fuite élevé (jusqu’à 200 m3 d’eau gaspillée en un an), d’autre part, il est aussi synonyme de risque sanitaire puisque son eau est stagnante en majorité. Pour pallier ces éventualités, la chasse d’eau sans réservoir (réf. 763000, 464000/464006), grâce à son mécanisme fiable et sans stagnation d’eau, s’affiche comme la meilleure option.

En outre, la robinetterie électronique intègre une fonction de rinçage automatique, déclenchant un écoulement d’eau 24 heures après la dernière utilisation. Ce mécanisme de purge ciblée permet un renouvellement régulier de l’eau, limitant ainsi la prolifération bactérienne, sans entraîner de surconsommation.

Organisation et maintenance : la face cachée de l’économie d’eau dans les hôpitaux

Au-delà d’équipements performants, la gestion proactive du réseau joue un rôle décisif en matière d’économies d’eau en milieu hospitalier. Il est essentiel, dans un premier temps, d’identifier les points de puisage présentant un risque sanitaire, notamment ceux dont l’usage est peu fréquent.

Ces zones favorisent en effet la stagnation de l’eau, propice au développement bactérien. Une fois ces points repérés, une solution à la fois simple et pérenne consiste à remplacer la robinetterie existante, ou à en installer à proximité, par un mitigeur automatique DELABIE.

En parallèle, il est essentiel de contrôler régulièrement la température de l’eau (s’assurer qu’elle ne reste pas dans la plage 25-45 °C, propice à la légionelle), de détecter et réparer rapidement les fuites (une simple goutte par seconde finit par représenter des dizaines de litres perdus chaque jour) et de surveiller le biofilm via des prélèvements ou des inspections ciblées. En intégrant ces actions dans un plan de maintenance préventive, on réduit efficacement les risques de contamination bactérienne tout en évitant un gaspillage d’eau systématique.

Quand économie et hygiène s’allient : vers un hôpital plus durable

Économiser l’eau dans les hôpitaux ne signifie pas rogner sur l’hygiène, au contraire : réduire les volumes inutiles limite la stagnation et donc les risques de développement bactérien. Les interventions lourdes (chocs thermiques ou chimiques) demeurent possibles en cas de contamination avérée, mais l’usage au quotidien peut être optimisé. Il s’agit avant tout de consommer « mieux », en répondant aux besoins médicaux et en assurant la sécurité des patients et du personnel, sans abuser d’une ressource aussi précieuse que coûteuse.